こんにちは!まかないくんです。

本日は解体新書から少し外れた幕間をお知らせしたいです。

その名も「野外炊飯の方法」です。

かつての戦場にて、炊飯を行う場合、実際にはこうなっていたというお話です。

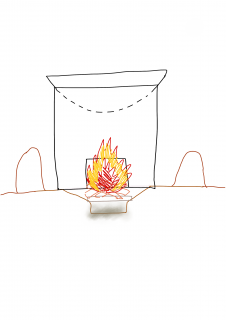

※相変わらず見苦しい絵ですが、土の線を表しています。

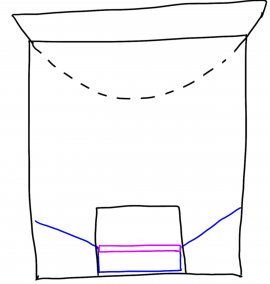

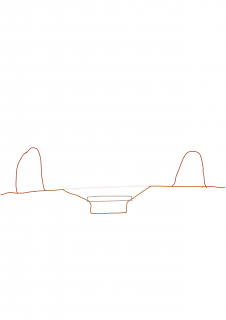

この土を以下のように、

真ん中に窪みができるように、掘り込みます。

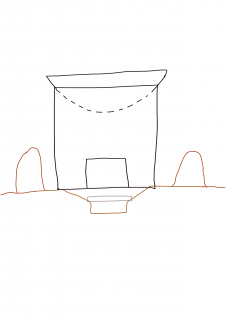

そして、そこに目皿を乗せ、

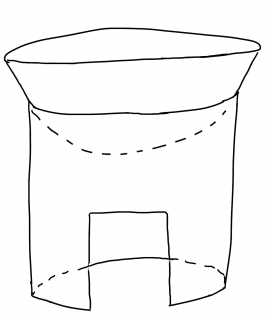

その上にドラム缶式を乗せます。

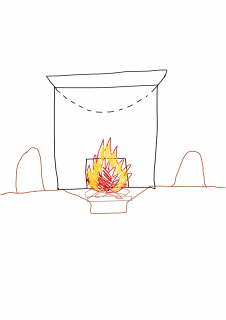

そして中に薪を入れて火をつけることで、

下の掘りこんだ隙間から空気が入り、良く燃えます。

そして、薪をどんどん追加していくと灰がたまりますが

この形状であれば下の掘りこんだスペースに灰がたまり、

燃焼の邪魔をすることがありません。

当時はこのような手間をかけて使用していたそうです。

今の私たちの身の回りには、なかなか土のところがなく、炊き出しをするときに

掘りこむスコップ等も手間もかけることはしません。

ということは、カマドの形状は

いかがでしょう皆さん。

こちらの方が合理的な構造だと思いませんか?

なお、まかないくんはこの部分に、灰受け皿が付いております。